青岛大学校园开放政策的历史演变

青岛大学的校园开放政策并非一成不变,而是随着社会环境和高校管理需求动态调整。早期,高校普遍采取较为宽松的开放模式,校外人员可自由进出校园。然而,随着校园安全问题的凸显和教学资源紧张,许多高校开始加强出入管理。青岛大学也在这一背景下逐步完善了开放制度。

猜你喜欢

2010年前后,学校开始推行凭证入校政策,校外人员需登记身份证方可进入。这一阶段,校园的开放时间主要集中在白天,晚间则限制非师生人员进出。到了2020年,受公共卫生事件影响,学校进一步收紧了管理,实行封闭式管控,仅允许师生及工作人员出入。随着形势好转,校园逐步恢复开放,但保留了部分限制措施,例如对图书馆、实验室等核心区域的权限管理。

当前青岛大学的对外开放规定

目前,青岛大学的对外开放政策以“有限开放”为主,具体规定如下:

- 日常开放时间:校外人员可在工作日8:00-18:00通过校门登记进入,节假日开放时间可能延长至20:00。

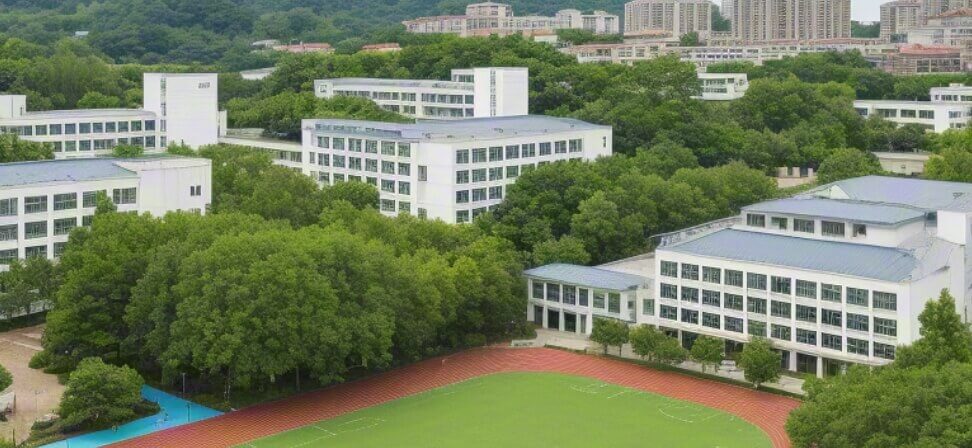

- 区域限制:教学区、宿舍区通常仅对师生开放,而公共区域如操场、绿化带、广场等允许访客活动。

- 特殊场所:图书馆、体育馆等设施需凭学生证或预约申请使用,校外人员临时进入需经审批。

此外,学校在举办大型活动(如校园开放日、招生咨询会)时会临时放宽限制,方便公众参与。

入校参观的具体流程与注意事项

对于希望参观青岛大学的访客,需遵循以下流程:

- 提前预约:部分学院或场馆要求通过官网或电话预约,尤其是团体参观。

- 现场登记:个人访客通常需在门卫处出示身份证并填写来访事由。

- 遵守规定:禁止进入标有“教学区域”或“闲人免进”的场所,不得干扰正常教学秩序。

参观时还需注意:校内部分道路车辆较多,需注意交通安全;校园内禁止吸烟、乱丢垃圾等不文明行为。

校外人员可参与的校园活动

青岛大学定期举办面向社会的活动,为公众提供参与机会:

- 学术讲座:部分公开讲座允许校外人士旁听,需关注官网通知。

- 文化展览:美术馆、校史馆常设展览,节假日免费开放。

- 体育赛事:校级运动会或友谊赛可能对外开放观赛。

这些活动不仅是感受大学氛围的窗口,也为社会人士提供了与师生交流的平台。

校园开放的管理挑战与平衡

高校开放始终面临安全与包容性的矛盾。青岛大学在管理中需兼顾:

- 安全隐患:开放可能增加财物盗窃、无关人员滞留等问题。

- 资源分配:公共设施过度使用会影响师生权益。

- 社会需求:公众对高校文化资源的期待日益增长。

为此,学校通过分时段开放、分区管理等方式寻求平衡,并借助数字化手段(如线上预约系统)提升管理效率。

国内高校开放政策的横向对比

与同类院校相比,青岛大学的开放程度处于中等水平:

- 完全开放型:如厦门大学,游客可凭身份证自由进出,仅部分场馆收费。

- 半开放型:类似复旦大学,工作日限制较多,周末放宽。

- 封闭管理型:部分军事院校或特殊专业高校严格禁止校外人员进入。

青岛大学的政策更接近“半开放型”,在保障教学的同时满足社会参观需求。

校园开放对大学形象的影响

适度的开放政策对青岛大学的声誉建设具有积极作用:

- 提升社会认同:开放校园有助于展示教学成果与环境,吸引优质生源。

- 促进资源共享:公众可利用高校的学术与文化设施,强化大学的社会服务职能。

- 潜在问题:过度开放可能导致商业化(如旅游团涌入),削弱学术严肃性。

因此,学校需通过精细化管理维护开放与秩序的平衡。

未来校园开放的可能趋势

结合高等教育发展动态,青岛大学的开放政策可能出现以下变化:

- 技术赋能:人脸识别、电子门禁等技术或将成为管理主流手段。

- 弹性制度:根据季节、事件灵活调整开放范围,如寒暑假增加接待能力。

- 社区融合:与地方政府合作,将部分设施纳入城市公共文化服务体系。

这些趋势既符合高校社会化发展方向,也为校园管理提出了更高要求。

结语

青岛大学在校园开放问题上展现了兼顾安全与包容的务实态度。尽管当前存在一定限制,但通过合理的预约制度和分区域管理,公众仍有机会体验大学环境。未来,随着管理模式的优化,青岛大学有望在服务社会与维护教学秩序之间找到更优解,进一步发挥其作为城市文化地标的作用。

本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://www.xhlnet.com/gaoxiao/418616.html

- 廊坊卫生职业学院有没有在职研究生,如何申请(廊坊卫职院在职研申请)

- 黑龙江公安警官职业学院的专业设置概况介绍(龙警学院专业概览)

- 广西外国语学院毕业生就业大致去向如何(广西外院毕业生去向)

- 山东交通职业学院高考需多少分能录取呢(山东交通职业学院录取分数)

- 山东城市建设职业学院的招生人数和计划解读(山东城建学院招生解读)

- 哈尔滨电力职业技术学院要招专升本吗,如何参考(哈尔滨电力学院专升本招生)

- 中央财经大学对外开放吗,能否进去参观(央财对外开放参观吗)

- 西安健康工程职业学院开学时间一般什么时候,新生入校注意事项(西安健康学院开学指南)

- 武夷山职业学院有没有就业指导,好就业吗(武夷山职院就业指导如何)

- 武汉交通职业学院是什么级别,公办还是民办(武汉交通职业学院性质)

- 吉林工业职业技术学院有没有就业指导中心,详细介绍(吉林工职院就业指导详情)

- 山东师范大学就读期间可以申请哪些奖学金(山师奖学金种类)

- 上海大学

- 上海外国语大学

- 东华大学

- 华东理工大学

- 上海财经大学

- 新疆大学

- 黔东南理工职业学院

- 北京林业大学

- 北京中医药大学

- 北京化工大学

- 北京交通大学

- 北京科技大学

- 中国矿业大学(北京)

- 北京体育大学

- 中央音乐学院

- 北京工业大学

- 对外经济贸易大学

- 中央财经大学

- 中国石油大学(北京)

- 中国传媒大学

- 北京邮电大学

- 中国政法大学

- 北京外国语大学

- 华北电力大学

- 河海大学

- 南京航空航天大学

- 南京农业大学

- 南京师范大学

- 中国药科大学

- 南京理工大学

- 广西大学

- 南昌大学

- 安徽大学

- 合肥工业大学

- 内蒙古大学

- 东北农业大学

- 哈尔滨工程大学

- 东北林业大学

- 大连海事大学

- 天津医科大学

- 河北工业大学

- 华南师范大学

- 暨南大学

- 延边大学

- 电子科技大学

- 西南财经大学

- 西南交通大学

- 西藏大学

- 江南大学

- 云南大学

- 太原理工大学

- 华中师范大学

- 武汉理工大学

- 华中农业大学

- 中南财经政法大学

- 中国地质大学(武汉)

- 辽宁大学

- 海南大学

- 石河子大学

- 福州大学

- 苏州大学

- 青海大学

- 长安大学

- 西北大学

- 西安电子科技大学

- 陕西师范大学

- 贵州大学

- 郑州大学

- 西南大学

- 宁夏大学

- 东北师范大学

- 湖南师范大学

- 四川农业大学

- 上海交通大学

- 华东师范大学

- 同济大学

- 复旦大学

- 兰州大学

- 北京师范大学

- 北京航空航天大学

- 中国农业大学

- 清华大学

- 北京理工大学

- 中国人民大学

- 中央民族大学

- 北京大学

- 南京大学

- 东南大学

- 厦门大学

- 中国科学技术大学

- 西北农林科技大学

- 哈尔滨工业大学

- 大连理工大学

- 天津大学

- 南开大学

- 中山大学

- 华南理工大学

- 四川大学

- 浙江大学

- 武汉大学

- 华中科技大学

- 东北大学

- 山东大学

- 西北工业大学

- 西安交通大学

- 重庆大学

- 吉林大学

- 湖南大学

- 国防科技大学

- 中南大学

- 中国海洋大学

展开全部

- 西藏大学

- 西北大学

- 西安交通大学

- 西北工业大学

- 西安电子科技大学

- 长安大学

- 西北农林科技大学

- 陕西师范大学

- 兰州大学

- 青海大学

- 宁夏大学

- 新疆大学

- 石河子大学

- 厦门大学

- 福州大学

- 南昌大学

- 山东大学

- 中国海洋大学

- 郑州大学

- 河南大学

- 武汉大学

- 华中科技大学

- 武汉理工大学

- 华中农业大学

- 华中师范大学

- 中南财经政法大学

- 湘潭大学

- 湖南大学

- 中南大学

- 湖南师范大学

- 中山大学

- 暨南大学

- 华南理工大学

- 华南农业大学

- 广州医科大学

- 广州中医药大学

- 华南师范大学

- 南方科技大学

- 广西大学

- 海南大学

- 重庆大学

- 西南大学

- 四川大学

- 西南交通大学

- 西南石油大学

- 成都理工大学

- 四川农业大学

- 成都中医药大学

- 西南财经大学

- 贵州大学

- 北京大学

- 中国人民大学

- 清华大学

- 北京交通大学

- 北京工业大学

- 北京理工大学

- 北京科技大学

- 北京化工大学

- 北京邮电大学

- 中国农业大学

- 北京林业大学

- 北京协和医学院

- 北京中医药大学

- 北京师范大学

- 首都师范大学

- 北京外国语大学

- 中国传媒大学

- 中央财经大学

- 对外经济贸易大学

- 外交学院

- 中国人民公安大学

- 北京体育大学

- 中央音乐学院

- 中国音乐学院

- 中央美术学院

- 中央戏剧学院

- 中央民族大学

- 中国政法大学

- 华北电力大学

- 中国石油大学(北京)

- 中国地质大学(北京)

- 中国科学院大学

- 南开大学

- 天津大学

- 天津工业大学

- 天津医科大学

- 天津中医药大学

- 河北工业大学

- 山西大学

- 太原理工大学

- 内蒙古大学

- 辽宁大学

- 大连理工大学

- 东北大学

- 大连海事大学

- 吉林大学

- 延边大学

- 东北师范大学

- 哈尔滨工业大学

- 哈尔滨工程大学

- 东北农业大学

- 东北林业大学

- 复旦大学

- 同济大学

- 上海交通大学

- 华东理工大学

- 东华大学

- 上海海洋大学

- 上海中医药大学

- 华东师范大学

- 上海外国语大学

- 上海财经大学

- 上海体育大学

- 上海音乐学院

- 上海大学

- 上海科技大学

- 南京大学

- 苏州大学

- 东南大学

- 南京航空航天大学

- 南京理工大学

- 中国矿业大学

- 南京邮电大学

- 河海大学

- 江南大学

- 南京林业大学

- 南京信息工程大学

- 南京农业大学

- 南京医科大学

- 南京中医药大学

- 中国药科大学

- 南京师范大学

- 浙江大学

- 中国美术学院

- 宁波大学

- 安徽大学

- 中国科学技术大学

- 合肥工业大学

- 国防科技大学

- 云南大学

展开全部

- https://www.xhlnet.com/chushixuexiao/3620.html

- https://www.xhlnet.com/qixiu/6459.html

- https://www.xhlnet.com/dianhangong/10268.html

- https://www.xhlnet.com/huli/10959.html

- https://www.xhlnet.com/weisheng/11839.html

- https://www.xhlnet.com/chushixuexiao/12232.html

- https://www.xhlnet.com/chushixuexiao/12376.html

- https://www.xhlnet.com/gaotie/15966.html

- https://www.xhlnet.com/dianhangong/17126.html

- https://www.xhlnet.com/weisheng/17213.html

- https://www.xhlnet.com/feixing/21137.html

- https://www.xhlnet.com/chushixuexiao/21392.html

- https://www.xhlnet.com/youshi/27526.html

- https://www.xhlnet.com/youshi/144281.html

- https://www.xhlnet.com/gaotie/146517.html

- https://www.xhlnet.com/qixiu/146622.html

- https://www.xhlnet.com/youshi/148544.html

- https://www.xhlnet.com/qixiu/158466.html

- https://www.xhlnet.com/other/159799.html

- https://www.xhlnet.com/chushixuexiao/162262.html

- https://www.xhlnet.com/weisheng/162715.html

- https://www.xhlnet.com/qixiu/170135.html

- https://www.xhlnet.com/qixiu/170357.html

- https://www.xhlnet.com/youshi/172075.html

- https://www.xhlnet.com/gaotie/172160.html

- https://www.xhlnet.com/chushixuexiao/172541.html

- https://www.xhlnet.com/qixiu/173877.html

- https://www.xhlnet.com/youshi/181256.html

- https://www.xhlnet.com/gaotie/183498.html

- https://www.xhlnet.com/weisheng/184664.html

- https://www.xhlnet.com/weisheng/195481.html

- https://www.xhlnet.com/other/201050.html

- https://www.xhlnet.com/other/202127.html

- https://www.xhlnet.com/other/202584.html

- https://www.xhlnet.com/other/206618.html

- https://www.xhlnet.com/youshi/209072.html

- https://www.xhlnet.com/youshi/212189.html

- https://www.xhlnet.com/weisheng/216119.html

- https://www.xhlnet.com/other/216165.html

- https://www.xhlnet.com/other/224038.html

- https://www.xhlnet.com/other/225900.html

- https://www.xhlnet.com/youshi/231764.html

- https://www.xhlnet.com/youshi/232199.html

- https://www.xhlnet.com/youshi/233987.html

- https://www.xhlnet.com/other/236383.html

- https://www.xhlnet.com/youshi/238281.html

- https://www.xhlnet.com/youshi/238682.html

- https://www.xhlnet.com/youshi/239031.html

- https://www.xhlnet.com/other/240591.html

- https://www.xhlnet.com/other/245379.html

- https://www.xhlnet.com/other/246775.html

- https://www.xhlnet.com/other/247733.html

- https://www.xhlnet.com/youshi/254349.html

- https://www.xhlnet.com/youshi/257263.html

- https://www.xhlnet.com/jisuanji/268137.html

- https://www.xhlnet.com/jisuanji/273684.html

- https://www.xhlnet.com/qixiu/277661.html

- https://www.xhlnet.com/chushixuexiao/278248.html

- https://www.xhlnet.com/chushixuexiao/280790.html

- https://www.xhlnet.com/qixiu/289927.html

- https://www.xhlnet.com/qixiu/291920.html

- https://www.xhlnet.com/qixiu/292455.html

- https://www.xhlnet.com/chushixuexiao/298998.html

- https://www.xhlnet.com/ynjx/309959.html

- https://www.xhlnet.com/ynjx/310722.html

- https://www.xhlnet.com/jxssxx/311372.html

- https://www.xhlnet.com/sichuan/320942.html

- https://www.xhlnet.com/sichuan/321336.html

- https://www.xhlnet.com/sichuan/325831.html

- https://www.xhlnet.com/youshi/329302.html

- https://www.xhlnet.com/youshi/332280.html

- https://www.xhlnet.com/sichuan/332394.html

- https://www.xhlnet.com/youshi/334769.html

- https://www.xhlnet.com/sichuan/337097.html

- https://www.xhlnet.com/sichuan/337933.html

- https://www.xhlnet.com/sichuan/338026.html

- https://www.xhlnet.com/youshi/344054.html

- https://www.xhlnet.com/sichuan/344886.html

- https://www.xhlnet.com/fenshu/345821.html

- https://www.xhlnet.com/fenshu/349309.html

- https://www.xhlnet.com/fenshu/352953.html

- https://www.xhlnet.com/fenshu/355502.html

- https://www.xhlnet.com/jianzhang/356341.html

- https://www.xhlnet.com/fenshu/360440.html

- https://www.xhlnet.com/fenshu/366339.html

- https://www.xhlnet.com/sichuan/369684.html

- https://www.xhlnet.com/fenshu/371617.html

- https://www.xhlnet.com/fenshu/374934.html

- https://www.xhlnet.com/fenshu/379973.html

- https://www.xhlnet.com/sichuan/380654.html

- https://www.xhlnet.com/other/390986.html

- https://www.xhlnet.com/other/391013.html

- https://www.xhlnet.com/fenshu/392545.html

- https://www.xhlnet.com/fenshu/394881.html

- https://www.xhlnet.com/fenshu/395711.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/397583.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/403410.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/405072.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/406469.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/412481.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/414083.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/425019.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/428419.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/428732.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/435406.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/436203.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/436894.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/438255.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/441742.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/441981.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/443355.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/448766.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/456587.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/456676.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/460479.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/464926.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/466004.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/467782.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/468535.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/469274.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/469750.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/479386.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/479707.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/482584.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/485449.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/488618.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/491952.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/494551.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/500093.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/505112.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/506122.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/506500.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/510098.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/513023.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/514947.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/519049.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/523158.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/530746.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/534969.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/539138.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/540762.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/540785.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/542168.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/542196.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/544752.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/547846.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/548354.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/549857.html