西安美术学院

西安美术学院(简称西美)作为中国西北地区唯一一所高等美术学府,自1949年建校以来,始终是国内艺术教育领域的重要力量。其口碑在业内兼具传统与创新的双重标签:一方面,学院以深厚的历史文化底蕴和扎实的造型艺术教学闻名,尤其在国画、版画、雕塑等传统学科上优势显著;另一方面,近年通过拓展数字媒体、实验艺术等新兴专业,逐步打破地域限制,吸引全国乃至国际关注。当前,学院在学科建设、师资力量、学术成果等方面表现稳健,但同时也面临地域经济制约、人才竞争加剧等挑战。总体而言,西安美术学院的综合实力位列全国美术院校前茅,区域影响力突出,但其全国排名与北上广同类院校相比仍有提升空间。

猜你喜欢

历史沿革与办学定位

西安美术学院的前身为西北军政大学艺术学校,后经多次合并与调整,于1960年正式定名。作为中国八大美术学院之一,其办学定位始终围绕“立足西北、服务全国”展开:

- 传统学科优势:以长安画派、黄土画派为根基,国画、书法等专业传承脉络清晰;

- 地域特色鲜明:依托陕西丰富的历史文物资源,在壁画修复、文物保护等方向形成差异化教学;

- 当代艺术探索:近年增设实验艺术系、影视动画系,回应行业数字化转型需求。

学院近年明确“教学与研究并重”的发展路径,通过国家级实验教学示范中心等平台推动产学研结合。

学科专业与教学实力

西安美术学院现有13个教学单位,涵盖美术学、设计学、艺术理论三大学科门类,其中核心优势包括:

- 国家级一流专业:绘画、雕塑、视觉传达设计、动画等5个专业入选教育部“双万计划”;

- 特色学科群:以美术学为核心,辐射设计学(如公共艺术、服装设计)和交叉学科(如艺术与科技);

- 实践教学体系:建有版画工坊、数字艺术实验室等20余个实践基地,学生作品屡获全国美展等重要奖项。

师资方面,学院拥有多位中国美术家协会会员及省级教学名师,但高层次人才引进速度略慢于东部院校。

学术研究与社会影响力

学术成果上,西安美术学院在以下领域表现突出:

- 理论研究:主持国家社科基金艺术学项目数量居全国艺术类院校前列;

- 创作实践:师生作品多次入选威尼斯双年展、北京国际美术双年展等顶级展览;

- 社会服务:参与兵马俑修复、西安城墙保护等重大项目,区域文化贡献度显著。

然而,国际学术合作相对有限,高水平论文的国际引用率有待提升。

校园文化与学生发展

学院以“弘美厚德、借古开今”为校训,校园文化呈现以下特点:

- 艺术活动丰富:每年举办“西安国际艺术季”“毕业作品展”等大型活动,吸引社会广泛关注;

- 学生创新能力强:创业团队在文创产品开发、数字内容创作等领域屡获融资;

- 就业导向清晰:约60%毕业生进入文化创意产业,部分校友已成为当代艺术领域代表人物。

不足之处在于,国际交流项目较少,学生海外深造比例低于央美、国美等院校。

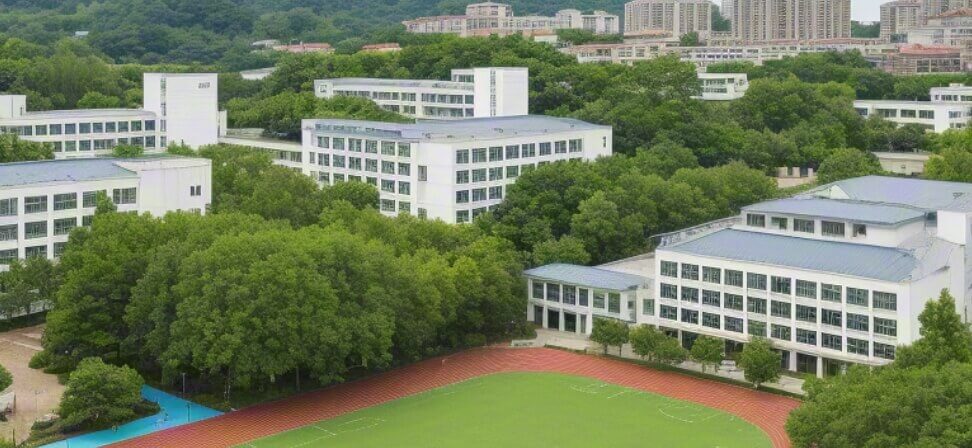

硬件设施与资源投入

学院现有雁塔校区(主校区)、临潼校区及长安校区(建设中),硬件条件呈现差异化:

- 教学空间:美术馆、图书馆藏有大量珍贵古代书画和文献,但部分工作室设备更新较慢;

- 数字化建设:虚拟仿真实验室、多媒体教室覆盖率提升,但智慧校园系统尚未完全普及;

- 生活配套:学生宿舍条件因校区而异,新建的长安校区预计将显著改善住宿环境。

地域因素与挑战

西安作为历史文化名城,为学院提供了独特的创作素材,但也带来一定限制:

- 区位优势:便于开展传统文化研学,但当代艺术资源(如画廊、国际展览)较一线城市匮乏;

- 经济制约:地方政府对艺术类院校的经费支持力度有限,影响高层次人才稳定性;

- 竞争压力:全国艺术院校扩招背景下,生源质量面临挑战。

口碑评价与公众认知

综合行业内外反馈,西安美术学院的口碑存在多维评价:

- 业内认可度:传统美术教育领域口碑稳固,尤其在西北地区具有权威性;

- 考生评价:部分学生认为教学严谨,但课程创新性有待加强;

- 社会知名度:公众对其历史贡献认知度高,但对新兴学科(如数字媒体艺术)的认知仍显不足。

未来发展趋势

面向未来,学院可能聚焦以下方向:

- 学科交叉融合:推动美术与科技、人文等领域的深度结合;

- 国际化布局:通过“一带一路”艺术交流项目拓展国际合作;

- 数字化转型:加强虚拟现实、人工智能在艺术教学中的应用。

总体而言,西安美术学院在坚守传统优势的同时,正积极探索转型路径。其口碑的“稳中有升”依赖于能否在新时代背景下平衡地域特色与全球视野,进而巩固其作为中国艺术教育重要支点的地位。

本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://www.xhlnet.com/gaoxiao/432542.html

- 邯郸学院的学费和住宿费明细(邯郸学院费用明细)

- 湖北职业技术学院要招专升本吗,如何参考(湖北学院专升本参考)

- 南京艺术学院新生入学报道时间和指南(南艺新生报到指南)

- 衡水健康科技职业学院的校徽是什么,有何来历(校徽来历与设计)

- 江苏信息职业技术学院共开设有哪些类型奖学金(江苏信息职院奖学金类型)

- 衢州职业技术学院的校徽是什么,有何来历(衢州职院校徽来历)

- 河北工业大学学校简介,校史概述(河北工大校史简介)

- 福建艺术职业学院要多少分才能进(福建艺术职院录取分数线)

- 深圳大学宿舍一般是怎么分配的(深圳大学宿舍分配方式)

- 广东轻工职业技术大学是国家重点大学吗(广东轻工职大是重点吗)

- 山东艺术设计职业学院知名校友有哪些,校史介绍(山东艺院校史校友)

- 江苏卫生健康职业学院宿舍一般是怎么分配的(江苏卫职宿舍分配方法)

- 上海大学

- 上海外国语大学

- 东华大学

- 华东理工大学

- 上海财经大学

- 新疆大学

- 黔东南理工职业学院

- 北京林业大学

- 北京中医药大学

- 北京化工大学

- 北京交通大学

- 北京科技大学

- 中国矿业大学(北京)

- 北京体育大学

- 中央音乐学院

- 北京工业大学

- 对外经济贸易大学

- 中央财经大学

- 中国石油大学(北京)

- 中国传媒大学

- 北京邮电大学

- 中国政法大学

- 北京外国语大学

- 华北电力大学

- 河海大学

- 南京航空航天大学

- 南京农业大学

- 南京师范大学

- 中国药科大学

- 南京理工大学

- 广西大学

- 南昌大学

- 安徽大学

- 合肥工业大学

- 内蒙古大学

- 东北农业大学

- 哈尔滨工程大学

- 东北林业大学

- 大连海事大学

- 天津医科大学

- 河北工业大学

- 华南师范大学

- 暨南大学

- 延边大学

- 电子科技大学

- 西南财经大学

- 西南交通大学

- 西藏大学

- 江南大学

- 云南大学

- 太原理工大学

- 华中师范大学

- 武汉理工大学

- 华中农业大学

- 中南财经政法大学

- 中国地质大学(武汉)

- 辽宁大学

- 海南大学

- 石河子大学

- 福州大学

- 苏州大学

- 青海大学

- 长安大学

- 西北大学

- 西安电子科技大学

- 陕西师范大学

- 贵州大学

- 郑州大学

- 西南大学

- 宁夏大学

- 东北师范大学

- 湖南师范大学

- 四川农业大学

- 上海交通大学

- 华东师范大学

- 同济大学

- 复旦大学

- 兰州大学

- 北京师范大学

- 北京航空航天大学

- 中国农业大学

- 清华大学

- 北京理工大学

- 中国人民大学

- 中央民族大学

- 北京大学

- 南京大学

- 东南大学

- 厦门大学

- 中国科学技术大学

- 西北农林科技大学

- 哈尔滨工业大学

- 大连理工大学

- 天津大学

- 南开大学

- 中山大学

- 华南理工大学

- 四川大学

- 浙江大学

- 武汉大学

- 华中科技大学

- 东北大学

- 山东大学

- 西北工业大学

- 西安交通大学

- 重庆大学

- 吉林大学

- 湖南大学

- 国防科技大学

- 中南大学

- 中国海洋大学

展开全部

- 西藏大学

- 西北大学

- 西安交通大学

- 西北工业大学

- 西安电子科技大学

- 长安大学

- 西北农林科技大学

- 陕西师范大学

- 兰州大学

- 青海大学

- 宁夏大学

- 新疆大学

- 石河子大学

- 厦门大学

- 福州大学

- 南昌大学

- 山东大学

- 中国海洋大学

- 郑州大学

- 河南大学

- 武汉大学

- 华中科技大学

- 武汉理工大学

- 华中农业大学

- 华中师范大学

- 中南财经政法大学

- 湘潭大学

- 湖南大学

- 中南大学

- 湖南师范大学

- 中山大学

- 暨南大学

- 华南理工大学

- 华南农业大学

- 广州医科大学

- 广州中医药大学

- 华南师范大学

- 南方科技大学

- 广西大学

- 海南大学

- 重庆大学

- 西南大学

- 四川大学

- 西南交通大学

- 西南石油大学

- 成都理工大学

- 四川农业大学

- 成都中医药大学

- 西南财经大学

- 贵州大学

- 北京大学

- 中国人民大学

- 清华大学

- 北京交通大学

- 北京工业大学

- 北京理工大学

- 北京科技大学

- 北京化工大学

- 北京邮电大学

- 中国农业大学

- 北京林业大学

- 北京协和医学院

- 北京中医药大学

- 北京师范大学

- 首都师范大学

- 北京外国语大学

- 中国传媒大学

- 中央财经大学

- 对外经济贸易大学

- 外交学院

- 中国人民公安大学

- 北京体育大学

- 中央音乐学院

- 中国音乐学院

- 中央美术学院

- 中央戏剧学院

- 中央民族大学

- 中国政法大学

- 华北电力大学

- 中国石油大学(北京)

- 中国地质大学(北京)

- 中国科学院大学

- 南开大学

- 天津大学

- 天津工业大学

- 天津医科大学

- 天津中医药大学

- 河北工业大学

- 山西大学

- 太原理工大学

- 内蒙古大学

- 辽宁大学

- 大连理工大学

- 东北大学

- 大连海事大学

- 吉林大学

- 延边大学

- 东北师范大学

- 哈尔滨工业大学

- 哈尔滨工程大学

- 东北农业大学

- 东北林业大学

- 复旦大学

- 同济大学

- 上海交通大学

- 华东理工大学

- 东华大学

- 上海海洋大学

- 上海中医药大学

- 华东师范大学

- 上海外国语大学

- 上海财经大学

- 上海体育大学

- 上海音乐学院

- 上海大学

- 上海科技大学

- 南京大学

- 苏州大学

- 东南大学

- 南京航空航天大学

- 南京理工大学

- 中国矿业大学

- 南京邮电大学

- 河海大学

- 江南大学

- 南京林业大学

- 南京信息工程大学

- 南京农业大学

- 南京医科大学

- 南京中医药大学

- 中国药科大学

- 南京师范大学

- 浙江大学

- 中国美术学院

- 宁波大学

- 安徽大学

- 中国科学技术大学

- 合肥工业大学

- 国防科技大学

- 云南大学

展开全部

- https://www.xhlnet.com/qixiu/7217.html

- https://www.xhlnet.com/other/9028.html

- https://www.xhlnet.com/youshi/11380.html

- https://www.xhlnet.com/feixing/11618.html

- https://www.xhlnet.com/gaotie/11673.html

- https://www.xhlnet.com/feixing/13023.html

- https://www.xhlnet.com/dianhangong/13539.html

- https://www.xhlnet.com/feixing/16341.html

- https://www.xhlnet.com/youshi/26387.html

- https://www.xhlnet.com/youshi/27500.html

- https://www.xhlnet.com/youshi/144079.html

- https://www.xhlnet.com/gaotie/146348.html

- https://www.xhlnet.com/weisheng/151773.html

- https://www.xhlnet.com/youshi/152533.html

- https://www.xhlnet.com/gaotie/153078.html

- https://www.xhlnet.com/qixiu/165595.html

- https://www.xhlnet.com/gaotie/170253.html

- https://www.xhlnet.com/weisheng/171885.html

- https://www.xhlnet.com/other/175242.html

- https://www.xhlnet.com/weisheng/179319.html

- https://www.xhlnet.com/weisheng/184329.html

- https://www.xhlnet.com/weisheng/187040.html

- https://www.xhlnet.com/gaotie/189368.html

- https://www.xhlnet.com/weisheng/191840.html

- https://www.xhlnet.com/youshi/197728.html

- https://www.xhlnet.com/youshi/201125.html

- https://www.xhlnet.com/other/202076.html

- https://www.xhlnet.com/youshi/209847.html

- https://www.xhlnet.com/youshi/211215.html

- https://www.xhlnet.com/other/211434.html

- https://www.xhlnet.com/youshi/213011.html

- https://www.xhlnet.com/weisheng/213526.html

- https://www.xhlnet.com/other/224113.html

- https://www.xhlnet.com/other/227309.html

- https://www.xhlnet.com/youshi/228530.html

- https://www.xhlnet.com/youshi/230449.html

- https://www.xhlnet.com/youshi/230945.html

- https://www.xhlnet.com/youshi/231051.html

- https://www.xhlnet.com/other/232973.html

- https://www.xhlnet.com/other/234972.html

- https://www.xhlnet.com/youshi/235648.html

- https://www.xhlnet.com/other/238025.html

- https://www.xhlnet.com/youshi/240189.html

- https://www.xhlnet.com/other/242710.html

- https://www.xhlnet.com/youshi/243183.html

- https://www.xhlnet.com/youshi/251477.html

- https://www.xhlnet.com/youshi/252247.html

- https://www.xhlnet.com/other/252658.html

- https://www.xhlnet.com/other/256169.html

- https://www.xhlnet.com/youshi/261655.html

- https://www.xhlnet.com/youshi/265324.html

- https://www.xhlnet.com/jisuanji/266787.html

- https://www.xhlnet.com/qixiu/273939.html

- https://www.xhlnet.com/chushixuexiao/274606.html

- https://www.xhlnet.com/chushixuexiao/277515.html

- https://www.xhlnet.com/qixiu/277664.html

- https://www.xhlnet.com/chushixuexiao/282622.html

- https://www.xhlnet.com/chushixuexiao/283147.html

- https://www.xhlnet.com/qixiu/285425.html

- https://www.xhlnet.com/qixiu/287343.html

- https://www.xhlnet.com/youshi/290099.html

- https://www.xhlnet.com/qixiu/293410.html

- https://www.xhlnet.com/qixiu/294623.html

- https://www.xhlnet.com/chushixuexiao/294948.html

- https://www.xhlnet.com/chushixuexiao/296223.html

- https://www.xhlnet.com/qixiu/296323.html

- https://www.xhlnet.com/qixiu/300119.html

- https://www.xhlnet.com/chushixuexiao/300456.html

- https://www.xhlnet.com/chushixuexiao/303640.html

- https://www.xhlnet.com/ynjx/309094.html

- https://www.xhlnet.com/sichuan/320534.html

- https://www.xhlnet.com/sichuan/320851.html

- https://www.xhlnet.com/gzjx/325278.html

- https://www.xhlnet.com/sichuan/325486.html

- https://www.xhlnet.com/sichuan/334812.html

- https://www.xhlnet.com/youshi/338210.html

- https://www.xhlnet.com/sichuan/340567.html

- https://www.xhlnet.com/sichuan/340888.html

- https://www.xhlnet.com/sichuan/342264.html

- https://www.xhlnet.com/youshi/345254.html

- https://www.xhlnet.com/sichuan/345682.html

- https://www.xhlnet.com/fenshu/351782.html

- https://www.xhlnet.com/fenshu/352364.html

- https://www.xhlnet.com/sichuan/359864.html

- https://www.xhlnet.com/fenshu/363842.html

- https://www.xhlnet.com/fenshu/365707.html

- https://www.xhlnet.com/fenshu/367497.html

- https://www.xhlnet.com/fenshu/373617.html

- https://www.xhlnet.com/fenshu/374447.html

- https://www.xhlnet.com/fenshu/375244.html

- https://www.xhlnet.com/fenshu/376985.html

- https://www.xhlnet.com/youshi/381740.html

- https://www.xhlnet.com/youshi/381937.html

- https://www.xhlnet.com/sichuan/382570.html

- https://www.xhlnet.com/sichuan/384033.html

- https://www.xhlnet.com/other/385273.html

- https://www.xhlnet.com/other/389802.html

- https://www.xhlnet.com/other/390081.html

- https://www.xhlnet.com/other/390655.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/399601.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/407759.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/410250.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/413396.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/413784.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/416457.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/417110.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/418254.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/418959.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/423381.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/423692.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/429918.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/430165.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/434771.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/441037.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/445047.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/446969.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/454896.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/458315.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/461764.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/463799.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/473291.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/479695.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/482651.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/484113.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/484645.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/496970.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/500472.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/500547.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/501174.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/501911.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/502165.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/504641.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/513722.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/515013.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/517228.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/518611.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/526281.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/537106.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/539296.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/540422.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/542403.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/542827.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/544120.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/547715.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/551375.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/552335.html

- https://www.xhlnet.com/gaoxiao/553882.html